C’è stato un tempo in cui il Sud era una questione nazionale. Ai leghisti, siano essi autonomisti o secessionisti del Nord, tornerebbe utile rileggere la relazione con cui il Governo De Gasperi il 17 marzo 1950 propose al Parlamento l’istituzione della “Cassa per opere di pubblico interesse nell’Italia meridionale”, che così recita:

Il programma……..non solo corrisponde a un principio di giustizia sociale e a un’esigenza di migliore distribuzione della ricchezza, ma ridonda a beneficio dell’intera Nazione………perché, risolvendosi la possibilità di consumi nell’Italia meridionale, vantaggio notevole deriverà alla possibilità di collocamento di prodotti industriali da parte di aziende delle altre regioni, sicché tutti risentiranno delle favorevoli conseguenze dell’attuazione del programma che sarà fonte di nuove ricchezze per l’ Italia.

Nel 1950 l’Italia aveva un diversa classe dirigente, rispetto all’attuale!

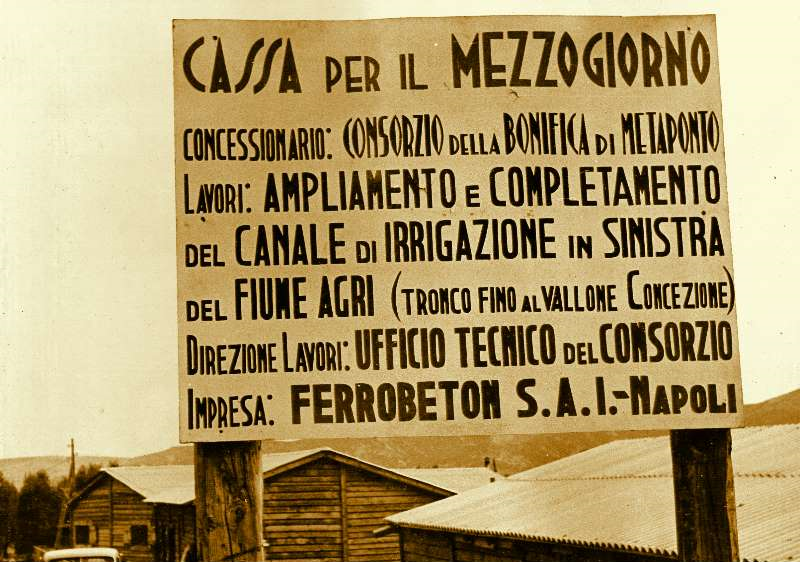

Per molti, perlopiù poco informati, la parola Cassa per Il Mezzogiorno rievoca corruzione, inefficacia, macchina mangiasoldi. Eppure, per la prima metà della sua storia, dal 1951 ai primi anni 70, la Cassa per il Mezzogiorno è stata un esempio di quello che, oggi, dovrebbe essere un’agenzia pubblica: tecnocrati di prim’ordine, politiche oculate e tempi di costruzione delle opere pubbliche lontani anni luce da quelli biblici del giorno d’oggi. Il modello ispiratore della sua “fase eroica”, come la chiama il presidente dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, “SVIMEZ”, Adriano Giannola, fu quello della “Tennessee authority valley” di rouseveltiana memora. La storia della Cassa sembra una fiaba, alla cui narrazione dovrebbero semplicemente impallidire politici e analisti d’oggi. Tuttavia, sotto i colpi inferti dalla crociata antistatalista, la Cassa per il Mezzogiorno viene ricordata semplicemente come uno strumento governativo alimentato dal clientelismo; uno strumento che fino al 1984 ha gestito circa 100 mila miliardi di lire per infrastrutture agricole e industriali e provvedimenti per l’occupazione, con risultati poco soddisfacenti e secondo alcuni fallimentari. Ma è proprio così? La verità è che l’intervento strategico dello Stato rimane un dato significativo della recente storia d’Italia. Dal 1951 al 1972 il PIL del Sud aumentò di tre volte in più dell’intero novantennio precedente. Segno incontrovertibile – come annota il direttore della SVIMEZ Riccardo Padovani – che il ritardo del Mezzogiorno non sia un dato immutabile e tantomeno irreversibile della nostra storia. Cosa abbia rappresentato la Cassa per il Mezzogiorno per le popolazioni del Sud in termini di sviluppo non solo economico, ma anche sociale e di modi di vita, ne ho già diffusamente parlato nel mio libro “Il Sud, un problema aperto”, a cui rimando l’eventuale lettore che voglia approfondire. Qui, per coerenza di discorso e al fine di smantellare non pochi luoghi comuni sempreverdi, riporto solo qualche esempio. Nel 1961, ossia dopo circa dieci anni dalla sua istituzione, la Cassa per il Mezzogiorno aveva già portato a termine l’89,2% dei lavori pianificati, aveva quasi completato il raddoppio di 212 Km della linea ferroviaria Battipaglia – Reggio Calabria e già ultimato l’elettrificazione della linea Bari – Foggia – Ancona. Tra il 1950 e la fine degli anni Settanta il differenziale di sviluppo tra le due aree del Paese si era notevolmente ridotto, portando il PIL pro capite del Mezzogiorno dal 53% di quello del Centro-Nord al 60,5% nel 1973. Nel ventennio successivo, però, questa percentuale è purtroppo crollata al 55,6% (1995), per scendere ulteriormente fino a ridursi, oggi, al 53,7%. Chi ama il turismo rurale dovrebbe sapere che l’acqua dei tanti agriturismi e “bed and breakfast”, che rendono economiche le vacanze, passa per gli acquedotti della Cassa (il cui nome si legge su tanti tombini dall’Abruzzo in giù). E, incidentalmente, chi preferisca andare all’Isola d’Elba dovrebbe sapere che anche quell’acqua passa per le tubature sottomarine installate dalla Cassa per il Mezzogiorno. Ma, oltre alle infrastrutture, gli interventi della Cassa interessarono un po’ tutti i settori: dall’espansione degli scavi archeologici (Pompei, Agrigento, Siracusa, Terracina), alla costruzione, per esempio, di scuole elementari rurali, asili nido e scuole dell’infanzia. Diversi furono gli interventi della Cassa anche a Caposele. Ne ricordo, per brevità di esposizione, solo i principali: l’edificazione delle scuole rurali S. Vito, Serra Castagno, Buoninventre Cresta del Gallo e Buoninventre Piano Cardone; l’elettrificazione delle campagne, prive dei benefici dell’energia elettrica fino agli anni Sessanta inoltrati; la costruzione di tutte le strade interpoderali del nostro territorio; la costruzione di due lavatoi pubblici, l’uno in Piazza Sanità, trasformato oggi in bagni pubblici, e l’altro in via IV Novembre, demolito pochi anni or sono; la costruzione di un macello comunale, oggi trasformato in una Chiesa evangelica; la costruzione della Galleria di Valico Cassano Irpino – Caposele di 16,2 Km per il trasferimento delle acque del Calore Irpino nella Galleria Pavoncelli. Ma i tempi eroici non andarono oltre. La cesura tra la prima e la seconda vita della Cassa per il Mezzogiorno coincise in primis con l’istituzione delle Regioni a statuto ordinario, le quali avocarono a sé l’assegnazione dei fondi fino ad allora gestiti dalla Cassa, e poi l’avvio di una politica degli interventi, dettata più da clientelismi elettorali che da concrete possibilità di sviluppo. Già con la Legge n.853/71 fu affidata la programmazione degli interventi al CIPE, ma è con la successiva n. 183/76 che furono attribuiti alle Regioni poteri di intervento nel processo decisionale. Nel 1986 la Cassa per il Mezzogiorno divenne “Agensud”. Fu l’atto finale del processo di crisi dell’Istituto. Con la fine dell’intervento straordinario, la Cassa per il Mezzogiorno da struttura leggera venne trasformata in una complessa, folta e articolata struttura ministeriale. Rapidità di decisioni e di realizzazioni divennero solo un pallido ricordo. Dopo tangentopoli, la cosiddetta Seconda Repubblica mise una pietra tombale su una fase, per molti versi irripetibile, della nostra storia. Il capitolo sulle infrastrutture costituisce un chiaro esempio della capacità realizzativa prima e dopo la soppressione dell’Ente. In tal senso, la Legge Obiettivo, ossia la Legge n. 433 del 2001 emanata dal Governo Berlusconi, che stabiliva procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione delle grandi infrastrutture, nella fase iniziale destinava il 52,2% degli investimenti al Centro-Nord e il 47,8% al Mezzogiorno. Ma, come se ciò non bastasse, al danno si è unita la beffa, perché, limitando il discorso al primo quindicennio di applicazione della legge, se nel Centro-Nord sono state ultimate solo circa l’11% delle opere programmate, al Sud quelle terminate sono state appena il 6% circa di quelle programmate.